El Nobel indigenista

Se cumplen 50 años de la muerte del escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias

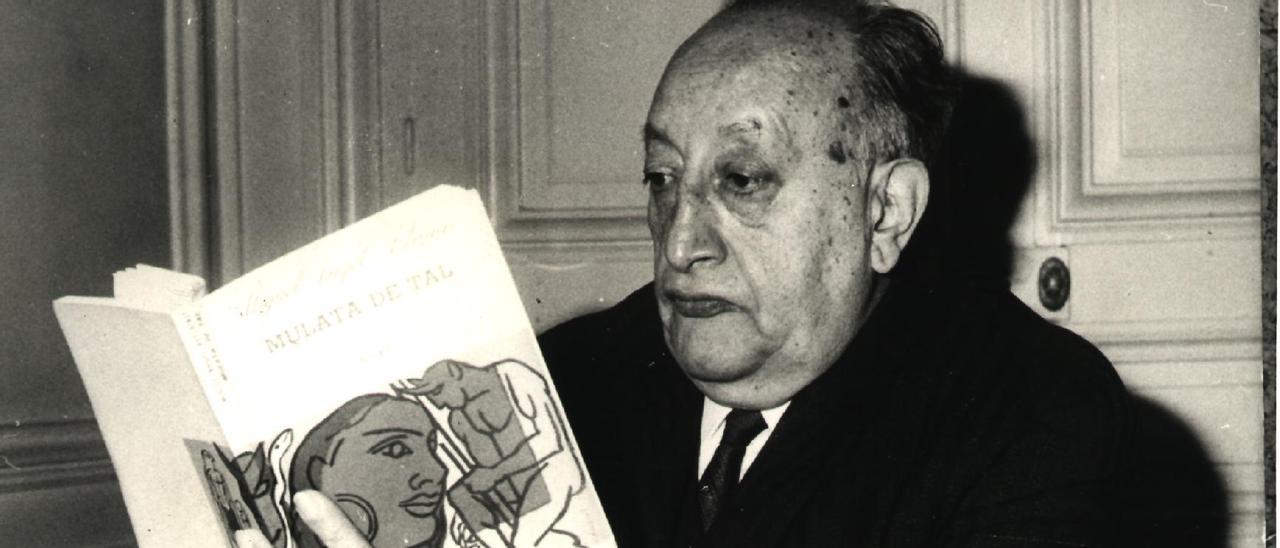

El escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias. / FdV

Las novelas sobre dictadores tienen una larga tradición en Iberoamérica, aunque el origen del género se encuentra en “Tirano Banderas”, una obra de Valle Inclán publicada en 1926. Cuentan que en una reunión en 1967 algunos escritores iberoamericanos se conjuraron para escribir las biografías noveladas de varios dictadores de América Latina. El cubano Alejo Carpentier escribió “El recurso del método” sobre un dictador en el que mezclaba los perfiles del mexicano Porfirio Díaz y el cubano Fulgencio Batista. El venezolano Augusto Roa Bastos escribió “Yo el Supremo” inspirándose en el dictador paraguayo Gaspar Rodríguez de Francia. En 1975 García Márquez publicó “El otoño del patriarca” en un momento histórico en el que en América Latina estaban en plena vigencia las dictaduras de Anastasio Somoza en Nicaragua, Alfredo Stroessner en Paraguay, Augusto Pinochet en Chile y otras en Perú, Uruguay, Ecuador, Bolivia y Brasil. Puede que el dictador de García Márquez no fuese ninguno en concreto sino un estereotipo que aunaba a todos ellos. El peruano Vargas Llosa sí que identifica al dictador dominicano Rafael Trujillo en su novela “La fiesta del chivo”. Mucho antes que todos ellos, en 1946, ya se había publicado “El señor presidente”, del guatemalteco Miguel Ángel Asturias, autor de cuya muerte en 1974 se cumplen cincuenta años este 9 de junio. Vivió sus últimos días en Madrid, donde murió a los 74 años, y está enterrado en una tumba del cementerio parisino de Père Lachaise.

Literatura indigenista

Miguel Ángel Asturias llegó a París en 1924 huyendo de la dictadura guatemalteca de Manuel Estrada Cabrera, que ya había mantenido una insidiosa persecución contra su padre, un juez liberal opuesto a sus métodos represivos. En su maleta llevaba a medio hacer “Los mendigos políticos”, una novela cuyo título aludía a la reata de pordioseros y miserables que se apiñaban cada noche en el Portal del Señor y en las escalinatas de la catedral, donde se cometió el crimen que terminó con la vida del coronel Parrales Sonriente, un militar sádico fiel al dictador Presidente de la República. En 1946 la publicó con el título de “El señor presidente”. La dictadura de Estrada Cabrera también había perseguido a Miguel Ángel Asturias tras presentar en Guatemala su tesis “El problema social del indio”, en la que denunciaba la opresión que padecían los pueblos indígenas de Centroamérica. Asturias comenzó a interesarse por el problema indígena después de haber conocido en su país al colombiano Porfirio Barba Jacob cuyo indigenismo buscaba la integración del indio en la sociedad y cuya filosofía política aspiraba a la unión de los pueblos iberoamericanos. Ya en París publicó “Leyendas de Guatemala” en 1930 y profundizó sus conocimientos sobre indigenismo en las clases que el experto en religiones mayas Georges Raynaud impartía en La Sorbona.

"Asturias comenzó a interesarse por el problema indígena después de haber conocido en su país al colombiano Porfirio Barba Jacob"

Pero al mismo tiempo conoció a Joyce, André Breton, Gertrude Stein y a escritores iberoamericanos exiliados en aquella capital como Alejo Carpentier, Uslar Pietri o César Vallejo, que lo introdujeron en el conocimiento de las vanguardias literarias de aquellos años. El surrealismo influyó de una manera determinante en su literatura, que se alejó del modernismo para internarse en “lo real maravilloso”, un incipiente realismo mágico que le permitía fundir lo natural y lo sobrenatural. “El surrealismo -dijo en una de sus últimas entrevistas- representó el encontrar en nosotros mismos no lo europeo sino lo indígena y lo americano”. Fue el surrealismo el que impulsó a Miguel Ángel Asturias a crear ese deslumbrante universo verbal desde el que recreó el mundo indígena.

Pese a que “El señor presidente” monopolizó la figura de Asturias hasta casi opacar el resto de su obra, “Hombres de maíz”, publicada en 1949, está considerada como la mejor novela del escritor guatemalteco. Aquí expone sus profundos conocimientos del mundo indígena, sobre todo de los mayas-quiché, extraídos de los libros sagrados de aquellas culturas, como el “Popol Vuh”, cuyos relatos el autor combina con textos sicoanalíticos y juegos verbales en una narración en la que confluyen el tiempo mítico y el histórico y cuyo formato recuerda a los jeroglíficos mayas. En este texto anticipa el neocolonialismo, el ecologismo, la memoria histórica… incluso el feminismo en la personalidad de las mujeres que protagonizan la novela. También el nacimiento de la guerrilla (un hijo del escritor, Rodrigo Asturias, fue guerrillero de la URNG en la década de 1980 con el nombre de Gaspar Ilom, uno de los protagonistas de “Hombres de maíz”).

"Fue el surrealismo el que impulsó a Miguel Ángel Asturias a crear ese deslumbrante universo verbal desde el que recreó el mundo indígena"

Su compromiso con el rescate de las culturas precolombinas continuó con la trilogía formada por “Viento fuerte”, “El Papa Verde” y “Los ojos de los enterrados”, tres novelas escritas entre 1949 y 1960, en las que denuncia el colonialismo yankee y a las compañías depredadoras que explotaron las riquezas de aquellas tierras, como la United Fruit Company (Tropical Platanera S.A. en la ficción). Ya en “Mulata de tal” la presencia indigenista cobra un protagonismo destacado en los avatares de los personajes, que recuerdan a los de la novela picaresca.

Miguel Ángel Asturias regresó a Guatemala tras el derrocamiento del dictador Jorge Ubico y desempeñó labores diplomáticas representando a su país en varias embajadas iberoamericanas. Tras la caída de Jacobo Arbenz, la nueva dictadura de Carlos Castillo lo despojó de la nacionalidad y tuvo que exiliarse en Buenos Aires (su esposa era argentina) pero los cambios políticos en este país lo obligaron a trasladarse nuevamente a Europa, esta vez a Génova, donde escribió “Mulata de tal” en 1963. Con el retorno de la democracia a Guatemala volvió a su país y retomó su actividad diplomática, esta vez como embajador en Francia.

La literatura indigenista de Miguel Ángel Asturias mereció en 1967 el Premio Nobel de Literatura “por sus logros literarios vivos, fuertemente arraigados en los rasgos nacionales y las tradiciones de los pueblos indígenas de América Latina”.

Suscríbete para seguir leyendo

- El aviso de la Policía Nacional a todas las personas que llevan el Bluetooth activado en el móvil

- Portugal eleva el nivel de alerta por el volcán Santa Bárbara de Azores

- Vigueses de vacaciones fingen que queda gente en casa para evitar robos y okupas

- Ryanair anuncia que no aceptará tarjetas de embarque en el móvil en estos tres aeropuertos

- Encuentran en el embalse de Castroagudín al vecino de Vilagarcía desaparecido

- El Celta acuerda la venta de Larsen

- Adiós a los mosquitos y a las moscas en verano: el sencillo truco del papel higiénico que está arrasando en redes

- Iker Losada firmará por el Betis